後継者が、自分なりの戦略を打ち出したとき、

先代が完全に引退したとき、

複数の社員が同時に辞表を持ってくる時があります。

この時に、後継者はどう考え、どう対処すればいいのでしょうか?

私の著書です。

関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

中小企業において、経営方針の転換や、社内の仕組みを見直したとき、複数の社員が同時に辞表を持ってくることがあります。

確かに、そんなことが起こってしまえば、大慌てです。

ついつい、その後の事を考えて、何とか再検討を、と慰留したりすることも多いでしょう。

何度かこのブログでお話したことがありますが、当社でもそのようなことが起こりました。

その時、辞表を持ってきた社員は、こういいました。

「私がいなくなったら、この会社は回らなくなりませんか。」

私はとっさに言いました。

「いいえ。何も変わらず回りますよ。」

と。

あえて、平静を装いながら。

まあ、売り言葉に買い言葉ってやつです(笑)

しかし、私はそのことを一切後悔はしていません。

なぜならば、その社員を慰留したところで、会社が良くなるとは思えなかったからです。

もちろん、当時は事務社員が全員同時に辞めることになったので、ハッキリ言って不安はありました。

後で聞いた話ですが、同業者の間では「アイツの会社はもうだめかもしれない。」なんて噂も出回ったみたいです。

それでも、得たものは大きかった。

- 採用の基準を一から見直し

- 教育のための順序をきめ、マニュアル化を進め

- 社員とのコミュニケーションを見直し

- 事務の流れを根底から変えました。

おかげで、事務の効率は劇的に改善しました。

結果オーライとはこのことで、この出来事がなければ、未だに事務社員は残業の日々を送っていたかもしれません。

私は辞めようとする社員を慰留することはまずありません。

理由にもよりますが、少なくとも今までは引き留めたことは一度もありません。

慰留するか否かを決めるのは、以下の基準で考えています。

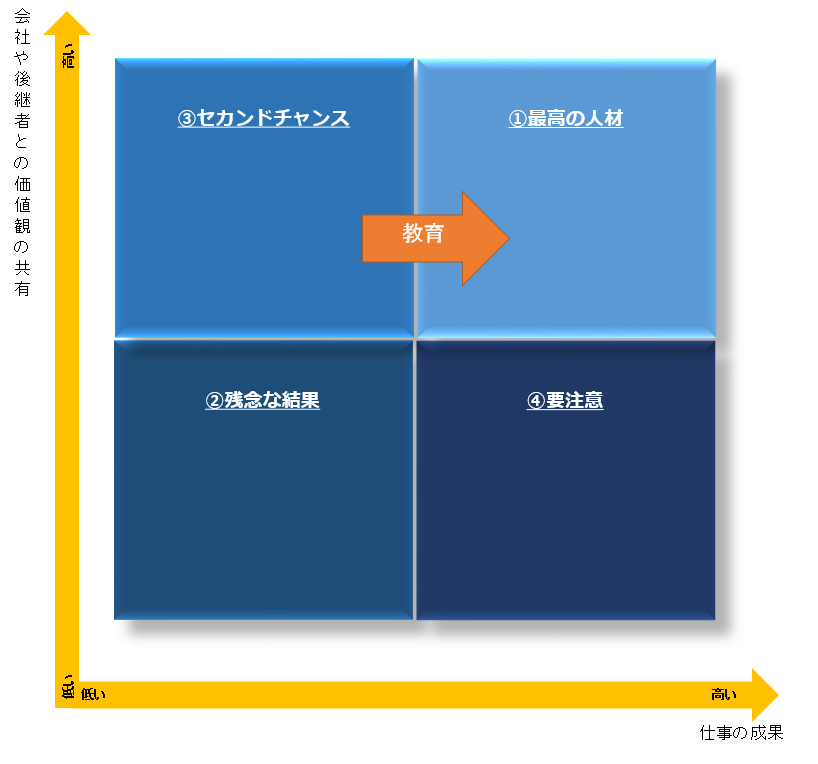

これは、以前にも紹介したことがありますが、人材のマトリクスと呼ばれるものです。

引き留めない社員は、②と④です。

価値観の共有度が低く、仕事ができるのが④。

価値観の共有度が低く、仕事ができないのが②。

共通点は、価値観を共有できないメンバーである、という事。

これはきれいごとのように見えますが、仕事の成果は教育でコントロールできる可能性(③)がありますが、

価値観に関しては教育では動かないものだからです。

特に、④のように、なまじ仕事ができる人間は、謀反を興す可能性をはらんでいるので、注意が必要となります。

例えば、大塚家具の事例で言うと、久美子社長から見た創業者の勝久氏といえばわかりやすいかもしれません。

そして、往々にして明確な理由が見えない退職希望者は、価値観の共有ができていないケースが多いものです。

いざ、複数の社員が辞表を持ってくると、

何が悪かったんだろうか?とか、

これからの仕事の事を不安に感じ、うろたえることもあるでしょう。

劇的に売り上げが下がってしまうような事態に直面するかもしれないし、

忙しすぎてまだまだ退職者が相次ぐのではないか?という心配も出てきます。

しかし、ある企業は、40名ほどいた社員のうち半数近くが番頭について独立したことがあったそうです。

その時残った社員たちは、死に物狂いで働き、社内の一体感はこれまでになかったほどだったといいます。

結果、60%もダウンした売り上げが、たった3年でほぼクーデター前の水準に戻したそうです。

もともとの半分の社員数でこれを実現したというのですから、驚きです。

実際のところ、業種によっては本当に会社の存続を左右するような事になりかねない事ですから、安易なアドバイスはできません。

とはいえ、こんな時こそ後継者の覚悟が試されるタイミングなのかもしれません。

マネジメントに関して、こんな記事も書いております。

合わせてお読みください。

私の著書です。

関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

この記事へのコメントはありません。