世の中には、常識、あたりまえ、ということがたくさんあります。

しかし、常識なんてたいていは、「最大公約数」でしかありません。

また、誰かが恣意的に流布した常識だってあります。

私が子供のころ、スポーツ中に水分をとることはアウト。

バテるから、と禁止されていました。

それが当時の常識です。

今では、虐待ですね。

常識なんて、そんなものなのです。

————————————————————

私の著書です。

関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

コンピューターに「a」という文字を打てば、

画面に表示されるのは、「a」という文字。

「a」と打って、「b」と出たら大変です(笑)

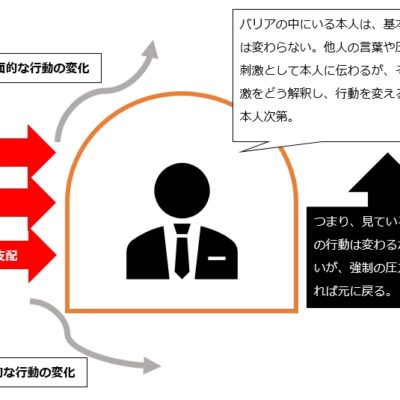

人との関係も、基本的には同じ。

もちろん、先代と後継者の関係もやはり同じ。

たとえば、何か新しいことをやりたいと思う。

それを先代に提案する。

口の悪い先代なんかだと、

「お前はバカか」となじられることもあるそうですね。

まあ、そこまでいかなくとも、

冷たくあしらわれる。

けっかとして、

「お前は未熟だ」「努力不足だ」

と言われて終わる。

だんだんと、その結論がパターン化されてることに気づく。

はじめのうちはちゃんとやり取りしてるのですが、

後継者はだんだん賢くなるわけです。

前段のようなやり取りをして嫌な思いをしたくない。

だから、そのやり取りを頭の中で事前にシミュレーションする。

ああ、結局、結論は同じになるな。

先代に話したところで、

自分の未熟さや、

努力不足を指摘されて終わる。

そんなエンディングがはじめから見えているので、

もはや何かを先代に提案することさえバカバカしくなる。

そして、後継者は黙り込む。

このループを断ち切るために、

後継者は、何とか自分がしっかりしなきゃ、

とひっ迫した感情で頑張ってみる。

しかし、思うようにはうまくいかない。

自信は足元からガラガラと崩れ去り、

もはや次の手は思い浮かばない。

まさに四方を壁で囲まれたかのように感じてしまう。

ここまで来たら、もうギブ・アップ。

会社は辞めたい。

けど、辞めたら親は悲しむかもしれない。

さらに、親戚との関係の中では針のムシロ。

きっと家族の円も遠のくだろう。

どんな顔して実家の門をくぐるのか。

それはさすがにキツイ。

けど、もう親の会社での仕事は続けられない。

いったい自分はどこへ行けばいいのか。

行く当てもないので振出しに戻る。

とにかく、今の場所で頑張らなければ・・・

またもや新たなループの出現です。

そうやって追いつめられる後継者は多い。

幾重にも絡まったループの中をぐるぐる回る。

だんだんと、打つ手はなくなり、

永遠に同じところを回り続ける。

そんな感覚にとらわれると、もはや末期症状。

場合によっては、未来をあきらめてしまう。

このままでいい。

何とか今のまま、人生やりすごそう。

仕事が楽しいなんていうのは、きっとあり得ないんだ。

そんな幻想をおうより、多少、胃が痛くても

今の現実の中で生きていこう・・・。

今一つ輝きのない人生の中に、身をうずめてしまおうと自分を説得しようと試みる。

けど、あきらめきれませんよね。

もしそうだとしたら、ちょっと頭の中に浮かぶ言葉に注目してみてください。

「〇〇しなくてはならない」

「〇〇でなくてはならない」

「〇〇にならなくてはならない」

・・・と、ならなくてはならないずくしじゃないですか?

変なたとえですが、好きな異性にアプローチするとき、

「告白しなければならない」

なんて考えませんよね?

望む未来の姿(その人と付き合う)があって、

その希望(欲望?)に向かって動く。

こっぴどくフラれるリスクもあるけど、

行動せずにはいられませんよね。

苦しい現状の中にいる後継者って、そういう「希望」に向かって進むチカラが不足していることが多い。

ヤリタイ、じゃなくて、やらなきゃならないってとこから始まってないでしょうか?

で、一つ提案です。

頭の中に「しなくてはならない」という語尾のつく言葉が浮かんだ時、

「本当に?」と問い返してみてください。

例えばこんな感じ。

自分A「自分は、後継者として立派な経営者でなければならない」

自分B「本当に?」

こんな風にとわれて、自信満々で

「絶対、そう!」

と答えられないなら疑いの余地あり(笑)

自分A「え?う、うん。たぶん」

なんていう答えになるなら、こう質問を変えてみましょう。

自分B「立派な経営者になる以外の方法があるとすればどんな方法?」

即座に答えは出ないことも多いと思います。

しかし、常にこういった質問を自分に行うことで、

ふとしたきっかけで、びっくりするような回答が得られることがあると思います。

そのためには、たくさん本や関連する情報に触れたり、

様々な人と接することでヒントにつながりそうなキーワードを大量にインプットしておきたいところ。

それがなくとも答えが見つけられるとは思いますが、

常に違う刺激を得ることで、

新しい考え方が浮かびやすくなります。

意外と私たちは、誰かが作った「常識」に惑わされていることに気づくでしょう。

————————————————————

私の著書です。

関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

この記事へのコメントはありません。