何の決定権も責任もない会議に、オブザーバーとして参加させていただきました。

まあ、言ってしまえば私はただの傍観者です。

すると、会議に没頭していたら見えないことが見えてきます。

その「場」というものにずっぽりはまるとわからないことも、

少し距離を置くと何が起こっているかがはっきり見える。

この視点切り替えができると、かなり有効です。

————————————————————

小冊子無料ダウンロードはコチラ

私の著書です。

関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

たとえば、ある会社の営業会議があったとします。

そこでは議論が紛糾していました。

お互い相手の考え方を受け入れることなく、自説を説きます。

永遠に平行線。

よくある光景です。

たとえば、Aさんはなぜその商品を売るかを明確にしなければならない、と主張します。

その商品をお客さんの手元に届けることで、こんなベネフィットをお客さんが受けられる。

だからこれを強力に推進しなくてはならない。

その目的を、全員で共有することから始めないと、販売強化に意味はないと主張。

一方、Bさんは、とにかく何をやるかが重要だ、と主張します。

どのお客様に、どういうトークで、どんな資料を使って、どれだけ訪問して、

これだけの数字にしなければ意味がないと主張。

こうやって整理して書くと、なぜ議論が紛糾しているかは一目瞭然です。

しかし、多くの議論の現場では、これほどには整理されていないことがほとんど。

信じられないことかもしれませんが、

実際に議論している人は、相手が何を言おうとしているかを全く理解できていないことが多いのです。

こういったときに、自分がどっぷり会議の「場」に使ってしまうと、

Aさん派につくか、Bさん派につくか、という選択肢になってしまいます。

けっかとして、延々と議論が続き、結論を見ない。

こんな時に、「場」を俯瞰する視点を持つと、今まで見えなかったものが見えてきます。

ああ、Aさんは目的を重視し、Bさんは行動を重視する。

それぞれが「森を見て木を見ず」な人と、「木を見て森を見ず」の対決構図ができているんだな、

とわかるわけです。

そうすれば、対処方法はありますね。

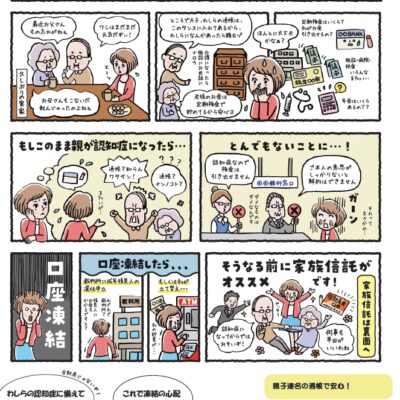

同族経営の事業承継において、親と子の対立はまさにこんな感じだと思います。

たとえば、経営の方針について、親の主張と子の主張がぶつかる。

実はぶつかっているように見えて、ぶつかっていないこともある。

それを知るには、ちょっと俯瞰したところから、その対立の「場」を見ることが必要になります。

自分自身の中からものを見ていると、全く見えないことが「場」を見ることで

「ああ、そういうことか」

と理解できることが出てきます。

その「場」を見る、というのは私の知る限り、これをいきなりできるようになる方法はありません。

自分で常に意識するしかありません。

ですから、日々の会社での日常や、プライベートにおいても、人が二人以上いる場所では、

自分の視点、相手の視点、場の視点を切り替えて使うよう訓練することが必要です。

非常にわかりやすい言葉で言えば、頭を冷やせ、ってことですね。

自分が渦中にいる現場を、傍観者のように見てみる。

ぜひ、日頃から意識してみてください。

とはいえ、なかなか感情的になって傍観できない。

そんな人もいるかもしれません。

そんなときのために、こんなコラムを書いています。

事業承継を、物語にしちゃえ、って話です。

もう、自分の悩みをいったんわきに追いやって、

物語として自分がいる「場」を理解しよう、という試みです。

もし関心があれば、見てみてください。

————————————————————

私の著書です。

関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

この記事へのコメントはありません。