後継者が親の会社を継ぐというシーンにおいて、だいたい何かしら問題が起こることが多い。

親子の確執などが代表選手ですが、社員が辞めたりクーデターを起こしたり、いろんなことが起こります。

ビジネス上の問題もたくさんあるでしょうが、実は案外、起こる問題の多くは「人とのコミュニケーションの問題」なのではないでしょうか

——————————————

小冊子無料ダウンロードはコチラ

Facebookグループ「後継者・跡継ぎ・二代目社長の交流場」を作りました。

どんなことでも言い合える場所、経営について相互に交流できる場所にしたいと思っています。

良かったら、気軽に申請してみてくださいね。(無料)

https://www.facebook.com/groups/atotsugi

こちらは私のFacebookページです。よかったら、いいね!フォローお願いします。

時々ライブ配信とかやってます。

https://www.facebook.com/kaorutamura.kt

—————————————–

後継者が親の会社を継ぐ際、いろんな問題が噴出します。

そしてそれはほとんどのことが、人に関する問題ではないでしょうか。

先代や古参社員との経営の方向性が合わないとなれば、それはやはり人とのコミュニケーションの問題。

親と考え方が合わない、ケンカばかりしている、まともに話ができないというのも人とのコミュニケーションの問題。

お客様や取引先とぎくしゃくし始めた、というのも、いろんな要素はありますが、やっぱり人との関係性の問題。

さて、この事から導き出せる、後継者が会社を継ぐコツ、というものが見えてきます。

それは何かというと、周囲の人々にしっかり感謝し、周囲の人を尊重しよう、という事です。

実は社員は、しっかりと尊重してあげないから、反旗を翻します。

先代も、尊重しないから、つい反射的に嫌な反応を返したりします。

そして、お客様や取引先も、私たちがしっかりと向き合わないから、そっぽを向いてしまったりします。

これを是正したいなら、しっかりとそれぞれの人たちと向き合い、彼らを尊重することが大事になってきます。

「そんなこと言ったって、それじゃあ自分らしい経営なんてできないでしょ?」と思われるかもしれません。

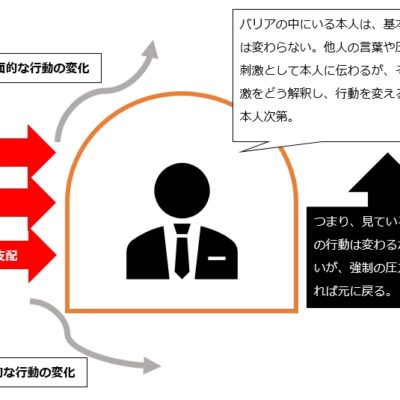

けど、強引に彼らに自分の思いをぶつけたところで、それがうまくいくはずもありません。

私たちはそうやって、自分達の立場から物を言い、相手を従わせようとしがちです。

けど、相手にとってはそれは気に食わないふるまい。

仕事なんだからちゃんとやれ、と言いたいと思いますが、お互い人間です。

嫌いな社員がいるのと同様、社員だって好き嫌いはあります。

そういったことをすべて含めたうえで、私たちは彼らと歩調を合わせて仕事をしていかなければなりません。

そのために最も大事なことが、「相手を尊重する」という事です。

これは言い換えれば、相手の存在をしっかりと認め、受け止める、という言い方が出来るかもしれません。

だからといって、言いなりになる必要はありません。

みんなの意見を聞くことまではしっかりやります。

しかし、その後の最終決断は、私たちがしなくてはなりません。

ただ、その過程に、いろんな意見があったことをしっかりと受け入れる必要があるのです。

——————————————

小冊子無料ダウンロードはコチラ

Facebookグループ「後継者・跡継ぎ・二代目社長の交流場」を作りました。

どんなことでも言い合える場所、経営について相互に交流できる場所にしたいと思っています。

良かったら、気軽に申請してみてくださいね。(無料)

https://www.facebook.com/groups/atotsugi

こちらは私のFacebookページです。よかったら、いいね!フォローお願いします。

時々ライブ配信とかやってます。

https://www.facebook.com/kaorutamura.kt

—————————————–