初代であれ、二代目であれ、経営者はよくこんなことを言います。

「社員がもっと自主性をもってやってほしい」

口ではそういいながら、自主性を摘む行動をしているのがほとんどのリーダーの行動パターン。

私たちは、あるスキルを身につけなければ、社員の自主性など発揮できるはずがありません。

——————————————

■後継者向けセミナー開催日程はこちら

■小冊子『なぜ親子経営では確執がおこるのか?~そのメカニズムを知り、後継者が”今”を打開するための5つのステップ[要約版]』無料ダウンロードはコチラ

■YouTubeチャンネルで動画配信も行っています!こちらをご覧ください。

■時々読書会をやっています。開催情報はこちらをクリック

2日連続で、同じ話題を耳にしました。

1回目はある方との会話の中で。

もう一回は、ある会報誌の中で。

ともに、

「社員の自主性をはぐくみたいのに、上手くいかない」

という話。

さらに言うと、口ではそんなことを言いつつ、

社員の自主性を摘み取るような行動をしているリーダーの話です。

まずは、タイトルの答えを言いましょう。

伏字の部分は、「忍耐」です。

社員の自主性をはぐくみたいと言いつつ、中小企業のリーダーは先回りをします。

「会社のこれからを考えてほしい」

なんていう風に会議に言い放ったとしましょう。

きっと会議の場は沈黙です。

社員は日ごろそんなことを考えてません。

そして、何かしらの意見を持っていても発言するような「愚」は犯しません。

なぜなら、数分誰も発言しなければ、リーダーが答えを行ってしまうからです。

オレはこう考えるから、こうやろう!と。

言ってる本人は、仲間の一因として発言してるつもりかもしれません。

しかしその前に、あなたの持っている権力を考えてください。

あなたが発言した時点で、それは社員にとってはただの「命令」です。

こざかしい会議の発言に偽装した命令でしかないのです。

もう少し組織として成長していれば、あるいは、空気を読まない社員がいれば、ぽろっと意見が出るかもしれません。

しかし、その意見は、リーダーから見ればあり得ないほど稚拙なものです。

とうぜん、リーダーはその意見の採択に躊躇する。

社員は、「結局、俺の意見は尊重されないんだ」と知ることになります。

すると、あえてリスクをとって発言することはなくなります。

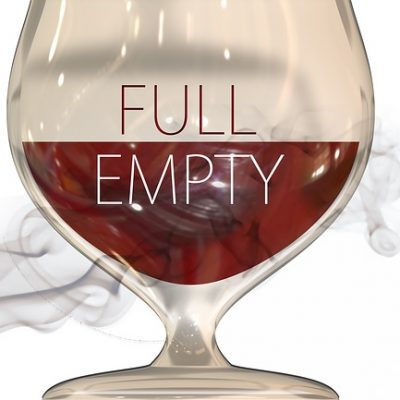

つまり、会議の場は「答え合わせ」になるのです。

社長の考えにあうか、あわないかの答え合わせ。

結果として、「忖度」なんて言う言葉が生まれるような社風ができてしまうのかもしれません。

そこを、どんな稚拙な意見でも出るまで待つ。

意見が出やすいような空気を作る。

使えそうにない意見でも、検討してみたり、試してみたりする。

そうやって間違いを繰り返しながら、組織を学習させる。

そういう忍耐が必要になってくる、と私は思っています。

もちろん、あえて忍耐という言葉を使ってますが、この学習サイクルが出来上がってくると結構見ていて楽しいものです。

忍耐はいずれ、エンターテイメントになり、リーダーにとっての作品かのようにいとおしくなります。

後継者である方は、功を焦っている状態の人がけっこう多いと思います。

それでもじっと腰を据えて、組織を育てていくという感覚を持つと意外と新たな楽しみを発見するかもしれません。

あなたが答えを決めるのではなく、組織で紆余曲折しながら答えを探す。

そんな体験をするためには、まずは忍耐が必要です。

その口をつぐみ、手を止めてみてはいかがでしょうか。

——————————————

■後継者向けセミナー開催日程はこちら

■小冊子『なぜ親子経営では確執がおこるのか?~そのメカニズムを知り、後継者が”今”を打開するための5つのステップ[要約版]』無料ダウンロードはコチラ

■YouTubeチャンネルで動画配信も行っています!こちらをご覧ください。

■時々読書会をやっています。開催情報はこちらをクリック